- 在线咨询

-

在线客服

在线客服

- 返回顶部

欢迎光临长泰化学工业(惠州)有限公司官方网站!

+86-752-687-3099

NEWS

公司资讯

中科院兰州化物所王晓龙团队《自然·通讯》: 多重氢键诱导的红色荧光水凝胶

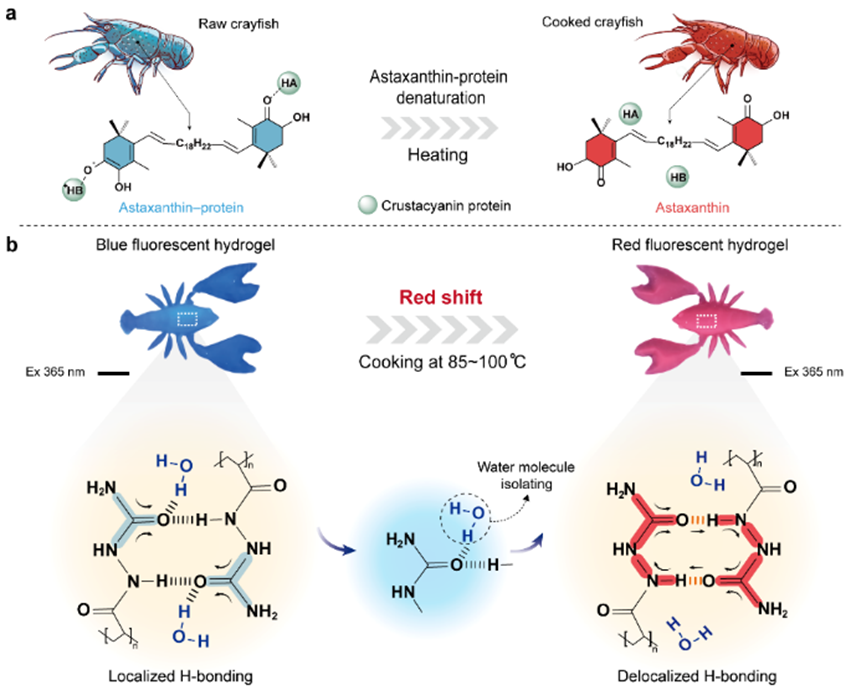

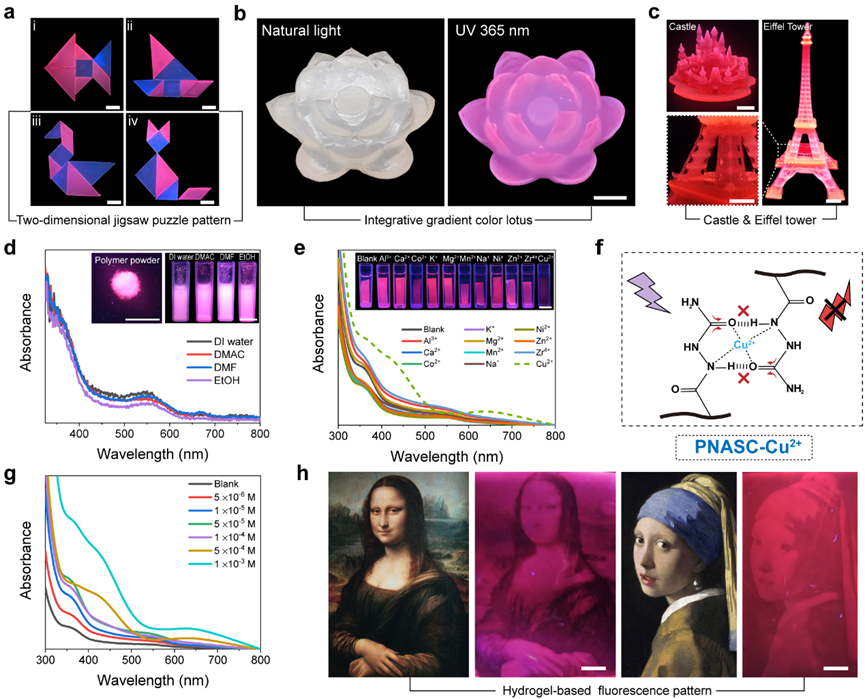

针对以上挑战,中国科学院兰州化学物理研究所王晓龙研究员团队受虾青素-蛋白质加热变色现象的启发,利用溶剂调控与相转化氢键重构相结合策略,在热致驱动下超分子聚(N-丙烯酰基氨基脲)(PNASC)水凝胶内聚合物侧链构象转变并形成强氢键团簇结构,实现了具有热致红色荧光特性的超分子水凝胶(图1)。结果表明,在热致驱动下氢键超分子PNASC水凝胶内聚合物侧链构象转变并形成强氢键供体和受体(D-A)团簇结构,在没有水氢键的干扰下促进了电子离域并形成更强的相互作用。此外,小部分未形成有效氢键供体和受体(D-A)结构的杂原子(O和N)可能参与包括n-n、n-π等TSI,同时对CTE具有增强的作用。更重要的是,这项工作对于非传统荧光水凝胶的设计增添了新的设计策略,揭示了水分子在CTE的荧光水凝胶的中的作用机制并提供了更多的启示,该非常规荧光超分子水凝胶还可以通过数字光处理(DLP)进行高精度的结构化构筑,在荧光成像与检测、金属离子识别以及软体驱动器等领域显示出巨大的应用前景。

图1. 虾青素-蛋白质加热变性过程和受此启发的荧光水凝胶制备机理

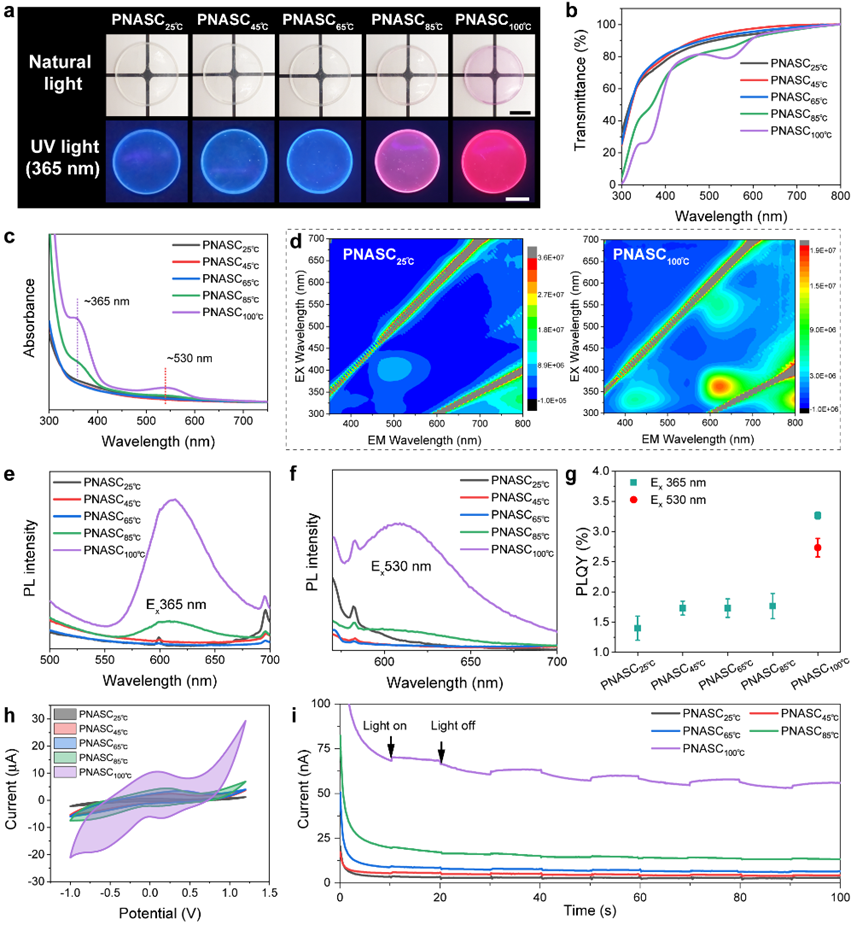

研究发现,当加热温度低于85℃,随着温度的增加水凝胶在自然光下没有明显的颜色变化,而在365 nm光激发下的蓝色荧光亮度逐渐增加,但荧光颜色没有发生转变;当加热温度高于85 ℃之后,自然光下水凝胶逐渐变成淡红色,在365 nm光源激发下的荧光颜色由蓝色转变为红色,并随着温度增加至100 ℃,水凝胶的荧光强度逐渐提高。加热过程使聚合物链间基团在强氢键作用下形成氢键供-受(D-A)团簇结构,构象刚化后扩展了电子离域程度,其产生荧光特性基于簇集诱导发光效应(图2)。

图2. 水凝胶的荧光性能

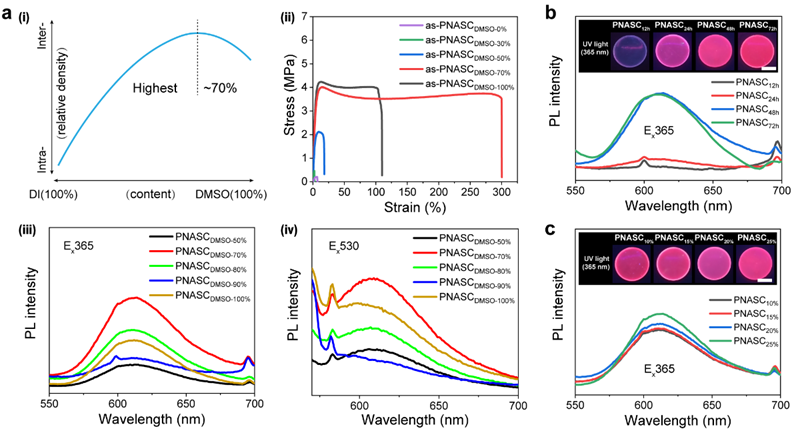

如图3所示,通过改变光固化墨水中二甲亚砜(DMSO)的含量可以有效地调控聚合物的构象变化,当DMSO含量大约在70wt%时,水凝胶中聚合物网络链间氢键的作用形式占主导。实验结果表明,水凝胶的荧光特性和聚合物构象之间有很高的相关性,其荧光强度和聚合物链间氢键密度具有一致性,具有最高链间氢键密度的PNASCDMSO-70%水凝胶在~365 nm和~550 nm处有最明显的吸收峰。

图3. 水凝胶的结构与荧光性能的关系

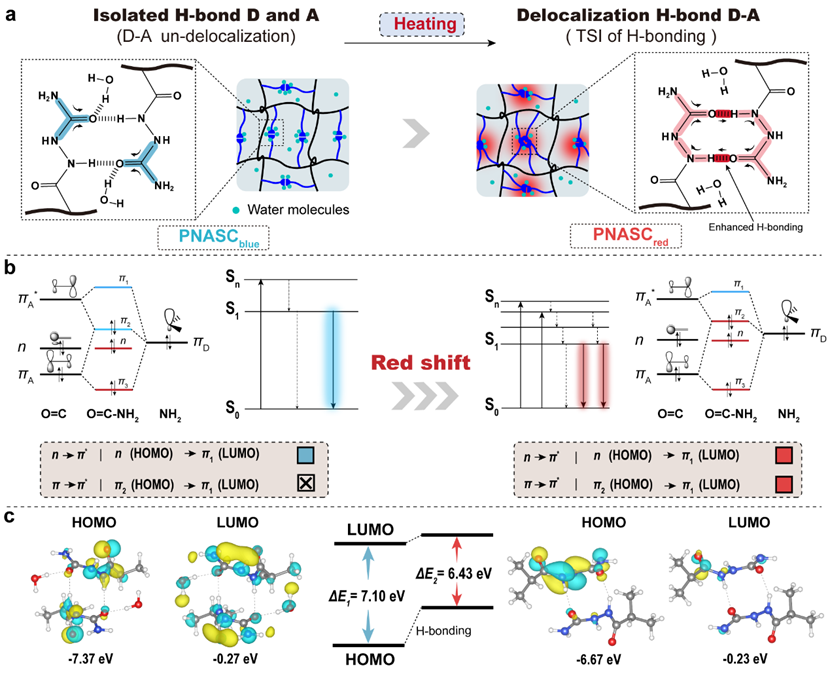

通过分子前线杂化轨道和能带理论进一步解释荧光水凝胶的发光机理(图4)。特别地,对于加热后的PNASCred水凝胶来说,在-NH基团和-C=O基团强氢键作用下,推电子基团提高了π2(HOMO)和π1(LUMO)的轨道能级,而HOMO能级提高的更多,并根据DFT计算结果得出,PNASCred的HOMO/LUMO带隙(ΔE)比PNASCblue更小(ΔE1=7.10 eV,ΔE2=6.43 eV,ΔE1>ΔE2),这也是PNASCred具备红色荧光特性的必要条件。

图4. 水凝胶的荧光机理

其次,该荧光水凝胶体系具备优异的光聚合结构化制造的能力,可以通过DLP 3D打印出一系列具有高精度复杂结构的水凝胶荧光构件。该荧光水凝胶还具有良好的耐溶剂性,溶剂未对聚集团簇结构造成影响,这归功于聚合物链间-C=O基团和-N-H基团形成的强氢键相互作用,使其保持较好的结构稳定性。由于PNASC中具有大量的孤对电子对基团(O=C-NH-),其与拥有空p轨道的金属离子有很强的配位作用,具有较好的Cu2+浓度识别功能(图5)。

图5. 荧光水凝胶的3D打印制造和金属离子响应性

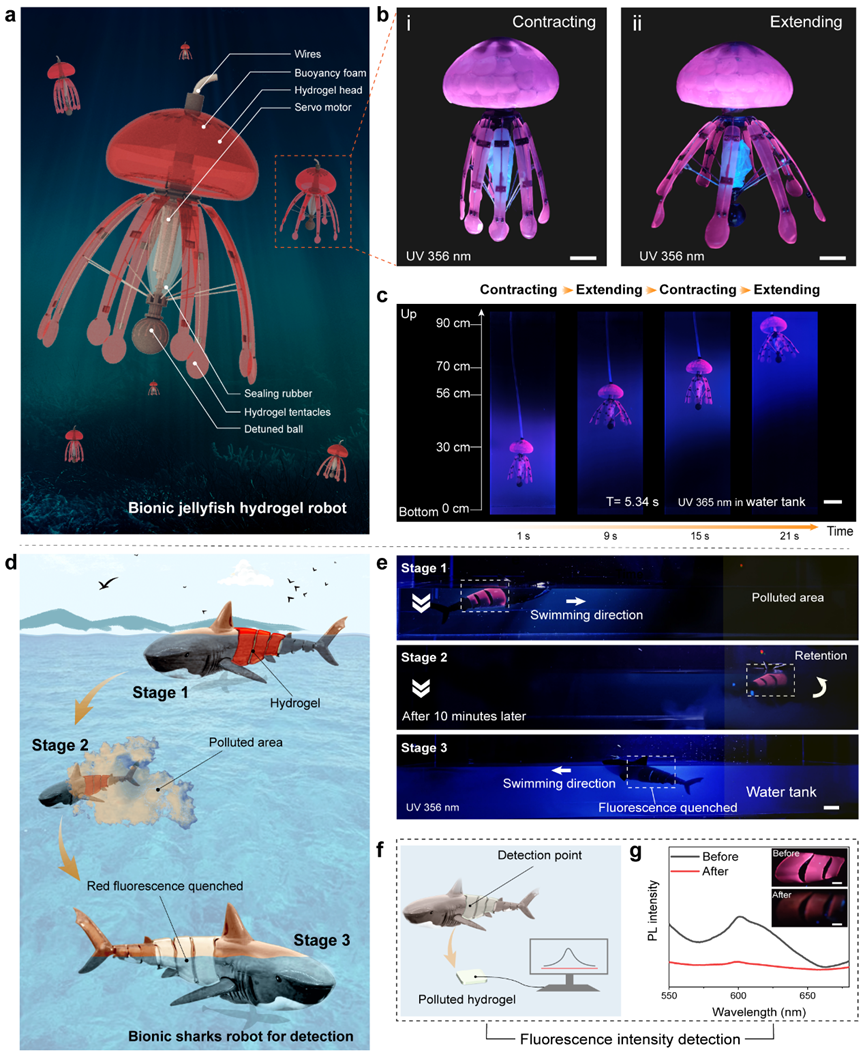

如图6所示,该荧光水凝胶在软体驱动器方面显示出良好的应用潜力,设计并制造了一种仿生荧光水凝胶水母机器人,在电机驱动下该荧光水母机器人可以在水下进行游动,并表现出良好的机械性能。其次,还设计了另一种可快速识别重金属离子的水下机器人,并概念性验证了其快速检测水中有害金属离子的能力。

图6. 荧光水凝胶仿生驱动器和应用

相关研究成果以“Multiple hydrogen-bonding induced nonconventional red fluorescence emission in hydrogels”为题,发表在国际学术期刊《Nature Communications》上。中科院兰州化学物理研究王晓龙研究员和蒋盼博士(现于法国 Institut Jacques Monod 从事博士后研究工作)为本文通讯作者,石河子大学/中科院兰州化学物理研究所联合培养博士生吴家宇为本文第一作者。该工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项(B类)以及中科院“西部之光”人才培养计划重点项目等的支持。

文章信息:

Jiayu Wu, Yuhuan Wang, Pan Jiang*, and Xiaolong Wang*, Xin Jia, Feng Zhou, Multiple hydrogen-bonding induced nonconventional red fluorescence emission in hydrogels, Nature Communications, 2024, 15, 3482.

研究团队简介

王晓龙,中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室研究员,3D打印摩擦器件组组长,博士生导师。2007年博士毕业于兰州大学,2010-2011香港理工大学研究助理;2012-2013加拿大西安大略大学访问学者。山东省“泰山学者”特聘专家,石河子大学“绿洲学者”,“十四五”国家重点研发计划“增材制造与激光制造”重点专项首席科学家,中国机械工程学会增材制造分会委员,甘肃省材料学会理事,《摩擦学学报》等编委;曾获2021年IAAM Scientist Award,甘肃省专利奖一等奖1项(第一),甘肃省医学科技奖一等奖1项(第二),甘肃省科技进步奖二等奖1项(第七)。研究领域包括3D打印新材料及功能器件、仿生摩擦与润滑等,发表论文150余篇,H因子45,获授权中国发明专利20余件、美国专利2件。

免责声明:本内容来自腾讯平台创作者,不代表腾讯新闻或腾讯网的观点和立场。